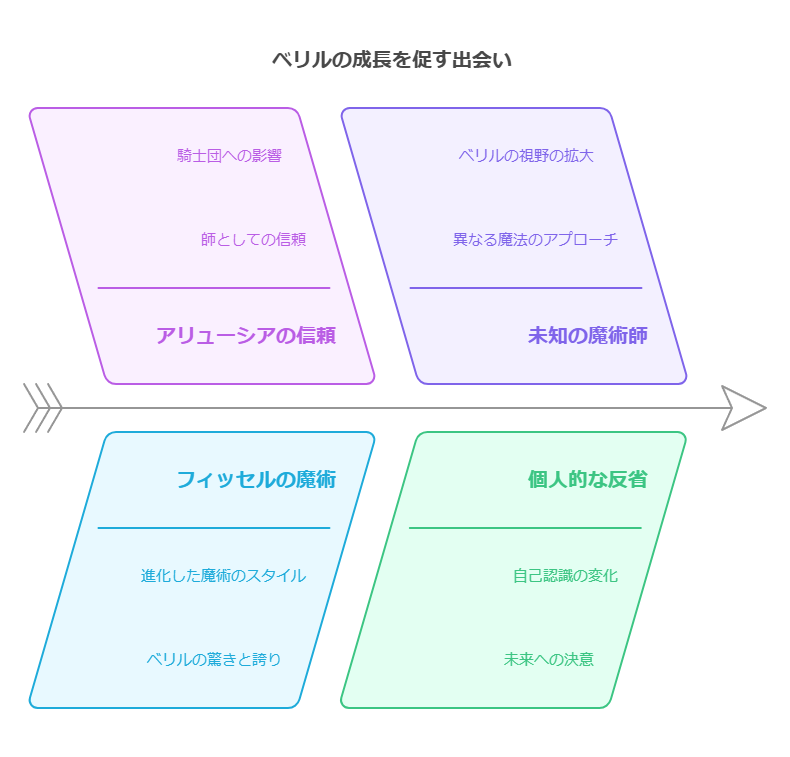

2025年春アニメとして話題の『片田舎のおっさん、剣聖になる』。第2話「片田舎のおっさん、魔術師に驚愕する」では、主人公ベリルと元弟子たちの再会が描かれ、物語が一気に動き始めました。

この記事では、アニメ第2話の注目シーンやキャラクターの心情、視聴者のリアルな感想までを一挙にまとめています。

「おっさん主人公」の新たな可能性を感じさせるエピソードを、見どころたっぷりに振り返っていきましょう。

この記事を読むとわかること

- 第2話で描かれる師弟の絆や感情の変化

- 剣術と魔術の融合がもたらす新たな世界観

- 視聴者の感想から見える注目ポイントや評価

第2話のあらすじをおさらい

アニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2話「片田舎のおっさん、魔術師に驚愕する」は、主人公ベリル・ガーデナントの新たな出会いと、過去の教え子たちとの再会を軸に物語が展開します。

物語は、レベリオ騎士団長であるアリューシアが、ベリルを特別指南役に推薦するに至った心の内を語る回想から始まります。

彼女の語る内容には、騎士団を導く立場になった今でも、かつての師であるベリルに対する信頼と尊敬の念が込められており、静かでありながら力強い想いが描かれます。

その後、場面は街中へと移ります。ベリルは、騎士団員クルニとの買い物中に偶然、元教え子であるフィッセル・ハーベラーと再会します。

フィッセルは現在、王国魔法師団のエースとして活躍しており、彼女が見せる魔術の技は、ベリルにとっても未知の領域でした。

この場面では、剣術しか知らなかったベリルが、現代の魔術の進化に触れ、驚きと関心を抱く様子が丁寧に描かれています。

しかし、ベリルが最も衝撃を受けたのは、さらに後に登場する“別の魔術師”との遭遇でした。

この人物が発動する魔術は、ベリルが今まで見てきたどんな技とも異なり、思わず見入ってしまうほどのものでした。

物語の最後は、この出会いをきっかけにベリルの中に芽生え始めた変化や、自らの道を見つめ直す静かな決意が感じ取れる形で締めくくられています。

第2話は、派手な戦闘こそ控えめながらも、キャラクターたちの心の動きや関係性の深まりを通して、物語の“地盤”が丁寧に築かれている回となっています。

アリューシアの回想に込められた想い

第2話の前半で描かれるアリューシア・シトラスの回想シーンは、本作の人間ドラマとしての深みを感じさせる重要な要素の一つです。

現在は騎士団長という重責を担う彼女が、まだ剣を学び始めた頃に師事していたのがベリルでした。

この回想を通じて、アリューシアがどれだけベリルを尊敬し、信頼しているかが丁寧に語られていきます。

ベリルは自らを「少し腕の立つだけの剣術師範」と謙遜しますが、アリューシアにとって彼の存在は師以上のものでした。

教えの中には技術だけでなく、誠実に生きる姿勢や、戦うことへの覚悟といった精神的な指針も含まれており、それが彼女の人格形成に大きく影響を与えています。

だからこそ、ベリルをただの恩師ではなく、これからの騎士団に必要な「指導者」として迎えたいという気持ちが、彼女の中には強く根付いているのです。

印象的なのは、アリューシアが自らの想いを言葉ではなく、静かに語る眼差しや仕草で表現している点です。

これにより、視聴者には彼女の心の奥にある感情が自然と伝わり、単なる過去のエピソードではなく、現在の選択に至る“動機”として強く機能しています。

回想という形式を取りながらも、その内容は非常にリアルで、アリューシアという人物の内面を深く掘り下げる場面となっています。

このシーンは、第2話を感情面で支える要であり、彼女がなぜベリルを騎士団に呼んだのかを理解するうえで欠かせないパートと言えるでしょう。

ベリルが驚くフィッセルの魔術

街を歩くベリルが、元教え子フィッセル・ハーベラーと偶然に再会するシーンは、第2話の中でもとりわけ印象的な場面の一つです。

かつては道場で剣術を学んでいたフィッセルは、今や王国魔法師団のエースとして名を馳せる存在となっていました。

彼女の姿に、ベリルはまず懐かしさを覚えますが、それと同時に彼女が扱う魔術のレベルの高さに大きな衝撃を受けます。

フィッセルの魔術は、ただ単に派手な演出というだけではありません。

剣術との融合という、独自のスタイルを確立しており、その戦い方は非常に理知的かつ柔軟です。

このような戦術は、かつてベリルが教えていた時代には見られなかった新たな進化形であり、それを見たベリルは、弟子の成長に目を見張ります。

ここで注目したいのは、ベリルが驚きながらも、その姿にどこか誇らしさを感じているように描かれている点です。

かつて自分が剣の道の入り口に導いた弟子が、今では一国の魔法師団を代表する存在にまで成長している。

その事実は、ベリルの中に静かな感動を呼び起こし、同時に「自分は今、何ができるのか」という問いを芽生えさせる契機にもなっています。

フィッセルの魔術が描かれるシーンでは、エフェクトや動きの繊細さも際立っており、アニメーションとしての見応えも十分です。

技の軌道や魔法陣の表現にこだわりが感じられ、作画陣の力の入れようが伺えるシーンとなっています。

この場面は、物語的にはベリルの“教え子たちの今”を見せる意味で重要であり、視覚的にも楽しめるアクション要素が加わることで、エピソードにメリハリを与えています。

未知の魔術師との出会いがもたらすもの

第2話の終盤で登場する“もうひとりの魔術師”は、物語の転機を象徴する重要な存在として描かれています。

ベリルにとって、この人物との出会いは、単なる再会や挨拶ではありません。

これまで自身が歩んできた剣術中心の世界とはまったく異なる発想と力を目の当たりにすることで、彼の中に強いインパクトが刻まれます。

この魔術師が使用する技術は、既存の魔法体系とは異なるアプローチを見せ、視覚的にも斬新です。

発動における演出の美しさや独特な構え、構築過程が丁寧に描写されており、視聴者にも強い印象を与えます。

その演出は、ただの力の誇示ではなく、魔術という存在そのものが持つ可能性を、ベリルに気づかせる役割を果たしています。

これまで田舎で道場を営みながら、日常の中で淡々と技を磨いてきたベリルにとって、こうした“外の世界”との接触は極めて新鮮です。

未知の魔術師との遭遇は、ベリルが外界へと視野を広げるきっかけとなり、彼の心境に静かな変化をもたらします。

この描写には、年齢を重ねてもなお、学ぶこと・驚くことを忘れないというテーマが込められており、視聴者の共感を呼んでいます。

また、この出会いを通して、ベリル自身が今後どのように成長していくのか、視聴者の関心を自然と高める構成になっている点も見逃せません。

“未知との遭遇”が単なる脇エピソードではなく、主人公の変化や物語全体の進行に深く関わっていることが、第2話の見応えをさらに高めています。

注目ポイント①:アリューシアとベリルの“師弟の絆”

第2話の中で最も感情に訴えかけてくる要素の一つが、アリューシアとベリルの間にある深い“師弟の絆”です。

アリューシアは、今やレベリオ騎士団を束ねる団長という地位にありながら、ベリルへの敬意をまったく失っていません。

むしろ、年月を経た今だからこそ、彼の存在がどれほど自分にとって大きかったのかを、強く実感している様子が伝わってきます。

特に注目すべきは、アリューシアがベリルに指南役としての就任を依頼したときの態度です。

単なる形式的なお願いではなく、彼女の言葉や表情には、かつて教えを受けた者としての真摯な想いが込められていました。

このシーンには、立場が変わっても変わらない「人と人との信頼関係」がにじみ出ており、観ている側にも自然と温かな感情が湧いてきます。

また、アリューシアの回想を通して描かれる過去の師弟関係は、非常に素朴で人間味にあふれています。

ベリルの指導は、剣術の型を教えるだけではなく、戦う者としての心構え、周囲への敬意、自分に向き合う姿勢など、生き方そのものに深く関わるものでした。

そうした教えがあったからこそ、アリューシアは若くして団長という役目を務めることができているのです。

アニメでは、回想と現在が丁寧に織り交ぜられており、視聴者は自然な流れの中で、二人の信頼関係の強さを理解することができます。

単なる“過去の教え子と先生”という関係にとどまらず、今もなお互いに影響を与え合う存在として描かれている点が、本作の魅力でもあります。

この“師弟の絆”こそが、第2話の大きな感動ポイントであり、ベリルという人物の魅力を際立たせる重要な要素です。

幼き日の思い出が今の決断につながる

アリューシアがベリルを騎士団の指南役に推挙した背景には、ただの恩返しという言葉では語りきれない、深く個人的な体験が根底にあります。

それが、彼女の幼少期、つまりまだ何者にもなっていなかった頃に受けたベリルの教えと、その時間の積み重ねです。

道場での稽古を通して学んだものは、技術以上に「人としての在り方」でした。

当時のアリューシアはまだ未熟で、自分の進むべき道にも確信が持てずにいました。

そんな中でベリルが見せた一貫した姿勢、誠実に技を磨き、教え子たちに真摯に向き合う姿に、彼女は強い影響を受けます。

「強さとは何か」「正しさとは何か」といった問いに対して、言葉ではなく行動で示してくれた師の存在が、彼女の価値観を形作っていったのです。

その体験は、時を経た今でも色あせることはなく、むしろ団長として責任を負う立場になった今だからこそ、より鮮明に思い出されます。

ベリルのような人物が、現代の騎士たちにとっても必要だという確信が、彼女の中に強く根付いていたからこそ、今回の推挙という行動につながったのです。

ただ単に優れた剣の使い手を求めているのではなく、「生き様を通じて背中を見せられる指導者」を必要としていることが、彼女の言葉や態度からも伝わってきます。

この見出しで描かれるアリューシアの動機は、物語の裏側にある「心の動き」にスポットを当てており、視聴者にとっても強く印象に残る部分です。

一人の少女が、尊敬する人物の教えを胸に抱き、時を経て今度はその人物を必要とする立場になるという構図は、非常に人間らしく、物語に深みを加えています。

尊敬と信頼、そして未来への願い

アリューシアがベリルを騎士団の指南役として迎えようとする行動の背景には、深い尊敬と信頼が根付いています。

その感情は、かつての教え子が師へ抱く一方的な敬意にとどまらず、対等な目線で未来を共に築きたいという協働の意志へと昇華しています。

この点において、彼女の心情は非常に成熟しており、物語の中でも特に大人びた判断として描かれているのが印象的です。

ベリルは自らを「片田舎の剣術師範」と卑下し、特別な存在とは考えていません。

しかし、アリューシアにとっては、その実直で謙虚な姿勢こそが“本物の強さ”を体現していると感じられており、その想いは再三にわたって表現されています。

彼女は単に強い戦士ではなく、人として模範となる人物を求めており、その条件に合致するのがベリルだったのです。

この選択には、騎士団という組織の未来を真剣に考えるアリューシアの姿勢が色濃く反映されています。

どんなに技が優れていても、指導する立場に立つ者には、それ以上に人間性や誠実さが求められる──それを理解している彼女だからこそ、ベリルという人物を改めて必要としたのでしょう。

また、この場面には未来への願いも込められています。

それは、かつてベリルから教わった価値観を、次の世代へと受け継いでいくという願いであり、自身が育ったように、今度はベリルの教えが若き騎士たちを導いてほしいという希望でもあります。

そうしたアリューシアの“祈るような行動”が、視聴者に静かな感動を呼び起こす大きな要因となっています。

注目ポイント②:フィッセルとの再会が描く“成長と再認識”

第2話の中盤、ベリルとフィッセル・ハーベラーの再会は、物語に大きな感情のうねりをもたらします。

かつての教え子との偶然の出会いは、ベリルにとっては懐かしさと同時に、自らの教えが確かに未来へとつながっていることを実感する瞬間でもありました。

それは同時に、“過去”と“現在”を結ぶ象徴的な場面とも言えます。

フィッセルは現在、王国魔法師団の中でもトップクラスの実力者として活躍しており、ベリルが教えていた頃とは比べものにならないほどの成長を遂げています。

その変化を目の当たりにしたベリルは、驚きと喜び、そして少しの戸惑いを抱きながらも、教え子の現在地をしっかりと受け止めます。

この“変化に気づく描写”は非常に丁寧で、成長する側と見守る側の両方の気持ちが自然に伝わってくる構成になっています。

再会シーンの中で、フィッセルがベリルを見て少し照れたような表情を見せる場面も印象的です。

その仕草には、単なる尊敬だけでなく、かつての学び舎への懐かしさや、未だに心の奥で師を慕う気持ちが込められており、キャラクターの内面がよく表れています。

このような描写を通じて、アニメは言葉以上に“感情”をしっかりと伝えようとしていることがうかがえます。

また、ベリル自身にとっても、教え子の今を知ることは自己の再認識につながります。

自分が積み重ねてきた日々や教えたことが、誰かの未来につながっているという実感は、彼にとって大きな励みであり、誇りとなるものです。

この再会は、ベリルが新たな立場で物語を歩み出すための“内なる準備”として、静かにしかし確かに機能しているのです。

剣術と魔術の融合に驚くベリル

ベリルがフィッセルと再会した場面では、彼女が披露する“剣術と魔術の融合”に大きな驚きと感動が描かれています。

剣術を中心に修行を重ねてきたベリルにとって、魔術はあくまで“別の領域”という認識がありました。

しかしフィッセルの戦い方は、その認識を根本から覆すものであり、ベリルの中に新たな視点をもたらします。

フィッセルは剣を握りながら、同時に魔術による攻撃・防御を展開し、戦局に応じて自在に戦術を組み立てていきます。

その柔軟さと応用力、そして何より“動きの美しさ”に、ベリルは思わず見入ってしまいます。

技の一つひとつには、彼女自身が長年鍛錬を重ねた成果と、ベリルの教えが融合していることが感じられます。

この場面では、視聴者もベリルと同じように驚きを共有できる演出がなされています。

魔術のエフェクトや剣技との連動性がアニメーションとして高いクオリティで描かれており、「ただ強い」では終わらない戦いの奥行きを演出しています。

それはフィッセルというキャラクターの魅力を際立たせるだけでなく、本作の世界観における“戦い方”の多様性を象徴するシーンとも言えるでしょう。

また、ベリルが驚くだけで終わらない点にも注目です。

彼は驚きと同時に、どこか嬉しそうでもあり、自分の教え子が自分には想像もできなかった技術にたどり着いたことを、心から認めている様子が伝わってきます。

これは単なる“世代交代”ではなく、教えが次の形に進化した証でもあり、師としてのベリルの誇りがにじみ出る瞬間です。

教え子の成長がベリルの価値観を揺さぶる

フィッセルとの再会を通じて、ベリルは目の前の現実に驚かされただけでなく、自らの価値観を静かに揺さぶられていきます。

かつて田舎の道場で教えていた少女が、今や国家を背負う魔術師として立派に活躍している姿は、単なる懐かしさでは片づけられない重みがあります。

それは、「教え子は自分を越えていくものだ」という事実を突きつける、象徴的な場面でもあるのです。

ベリルは長年、片田舎で自分の道場を守りながら、淡々と技を磨いてきました。

日々の鍛錬を積み重ねることに意味を見出し、その姿勢は今でも変わりません。

しかし、その“変わらぬ日々”の中で、かつての弟子たちは外の世界で実力を発揮し、それぞれの道を切り開いているのです。

この事実は、ベリルにとって決して否定的な意味ではなく、むしろ自分の教えが確かに実を結んだという実感をもたらします。

しかし同時に、「果たして自分は今のままでいいのか」という問いも、彼の心に静かに生まれてきます。

それは焦りや嫉妬ではなく、純粋な自己省察であり、大人だからこそ抱く“これからの生き方”に対する問いかけでもあります。

教え子が成長した姿を見ることで、ベリルは過去を誇るだけでなく、これからどう在るべきかを考えるきっかけを得ています。

このような精神的な動きが自然に描かれていることが、本作のキャラクター描写の深さを物語っているのです。

彼の価値観はすぐに変わるわけではありませんが、少なくともこの再会を通じて、「静かに動き始めた」ことは確かだと言えるでしょう。

注目ポイント③:登場した“もうひとりの魔術師”が広げる世界観

第2話の終盤でベリルが遭遇する“もうひとりの魔術師”の登場は、本作の世界観を大きく広げる重要な転機となっています。

それまでに登場したキャラクターたちは、ベリルの過去や教え子といった“内側”の関係性に焦点が当てられていましたが、この魔術師はまったく新たな要素を持ち込みます。

それはすなわち、「未知」との出会いであり、ベリルにとっても視聴者にとっても、新たな世界の扉を開くきっかけとなるのです。

この魔術師が放つ雰囲気は、他のキャラクターとは一線を画しています。

言葉少なでありながら、技の精度や存在感で圧倒する描写がなされ、演出面でも細やかに差別化が図られています。

特に魔術の発動シーンでは、静けさと緊張感が入り混じった空気が漂い、視聴者を引き込む力があります。

その力にベリルは驚愕し、ただ観察者として見ているだけでなく、思わず身構えるような反応を見せます。

このリアクションは、彼の中にある「自分の知らない世界が確かに存在する」という感覚を明確に描き出しており、視聴者にもその空気感がしっかりと伝わってきます。

ベリルは剣術の達人でありながらも決して傲慢ではなく、こうした新しいものに対して素直に驚き、学ぼうとする姿勢が彼の魅力です。

また、このシーンは作品の舞台となる王国の魔術体系や、隣国との関係、さらには宗教的な組織との接点を示唆するなど、今後の展開にも影響を与える可能性を含んでいます。

つまり、“もうひとりの魔術師”はキャラクターとしてだけでなく、物語構造を拡張するトリガーとして非常に重要な役割を果たしているのです。

世界が広がっていく感覚、その第一歩となる出会いがこのシーンには詰まっており、物語の奥行きを感じさせる名シーンと言えるでしょう。

強さの定義が変わる瞬間

“もうひとりの魔術師”が登場するシーンは、ベリルにとってそれまでの「強さ」の定義が大きく揺らぐ象徴的な場面となっています。

剣一本で技を磨き続けてきた彼にとって、戦いとは「肉体の鍛錬」と「技の研磨」が中心でした。

しかし、その常識を根底から覆すような“魔術という別の強さ”を見たとき、彼の中で静かな衝撃が走ります。

この魔術師が発動する技は、ただ派手であるだけではなく、その構成・精度・制御のすべてが極めて高いレベルにあります。

戦場における戦術的な意味合いだけでなく、精神的な揺さぶりとしても十分に脅威となり得る力であり、それをベリルは一瞬で感じ取ります。

ここに描かれているのは、「何をもって強いとするか」という問いに対する、新たな解釈の提示です。

剣で戦う、体で覚える、という“伝統的な強さ”に加えて、知識と応用、精神集中と制御力を要する“現代的な強さ”が共存している世界──。

それを目の当たりにしたとき、ベリルは一瞬戸惑いながらも、その力を正面から受け止めようとします。

この姿勢こそが、ベリルという人物の器の大きさであり、視聴者からの共感を集める理由でもあります。

このシーンは、視覚的にも丁寧に演出されており、スローモーションを取り入れた描写や、音の抑制による緊張感の強調など、アニメーションとしての完成度も高く評価されています。

単に「すごい技」ではなく、「世界が広がったことを実感する瞬間」として丁寧に構築された場面である点に、制作陣のこだわりが感じられます。

視聴者にとっても、この瞬間は「ベリルがこれからどう変わっていくのか」という期待を抱かせるきっかけとなり、作品の今後を占う重要な節目のひとつとなっています。

ベリルが初めて見る技の描写にも注目

“もうひとりの魔術師”が繰り出す技は、視覚的なインパクトと演出的な完成度の両面で、第2話の中でも特に注目すべきシーンです。

ベリルにとって、それはこれまで見たことのない戦術であり、技の発動から効果に至るまで、まさに未知の連続でした。

その描写が丁寧かつ繊細であることで、視聴者もベリルと同じく、“初めて見るもの”に対する驚きや興味を自然と共有できます。

魔術発動時のエフェクトには、魔法陣や光の軌跡が複雑に絡み合いながら展開されるなど、視覚的に惹きつけられる要素が多数盛り込まれています。

色彩のコントラストや明滅の表現は、アニメならではの演出力が光る場面であり、背景や効果音との融合も秀逸です。

これにより、視聴者は単なる“魔法がすごい”という印象だけでなく、「魔術が洗練された技術である」という説得力を感じ取ることができます。

一方で、ベリルのリアクションにも細かな表現が施されています。

表情の変化、目の動き、わずかな身構えなど、動きのひとつひとつに感情が込められており、彼が本当に驚いていることが無言のまま伝わってきます。

こうした演出は、ベリルというキャラクターの誠実さや柔軟性をより強調するものとなっており、彼の魅力をさらに深める要素となっています。

また、この技の描写は、物語全体において「魔術が単なる力ではなく、文化として成立している世界である」ことも示唆しており、世界観を豊かに彩る要素として機能しています。

一つの技を通じて、キャラクター・物語・世界設定のすべてに広がりを与える構成は、視聴体験としても非常に完成度が高く、今後への期待感を強く印象付けます。

キャラクター描写の深みが光る第2話

『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2話では、ストーリーの進展とともに、登場キャラクターたちの内面が丁寧に描かれています。

特に、ベリルを中心とした人間関係の深掘りが印象的であり、アクションだけに頼らない“物語としての厚み”をしっかりと感じさせてくれる回となっています。

主人公であるベリル・ガーデナントは、一見すると控えめで目立たない存在ですが、その中にある誠実さと実直さがじわじわと視聴者の心をつかみます。

彼の言葉や態度には派手さはないものの、その一つ一つに信念が込められており、「口数少なくとも信頼できる大人」としての魅力が随所に現れています。

こうした人物像は、アニメにおける“おっさん主人公”の理想形とも言えるのではないでしょうか。

一方で、アリューシア・シトラスやフィッセル・ハーベラーといった教え子たちも、それぞれの立場からベリルに対する想いを持って接しており、その関係性が非常に自然に描かれているのも魅力の一つです。

彼らの台詞や仕草には、かつての記憶や敬意、そして今の自分を支えている“何か”への感謝がにじんでおり、視聴者にも共感しやすい構成になっています。

また、登場人物たちの性格や背景が断片的ではなく、しっかりとエピソードを通して補完されていることで、物語の世界観がリアルに感じられます。

誰かがただ“強い”とか、“優れている”といった説明で済ませるのではなく、行動や言葉の積み重ねによって、それぞれのキャラクターが立体的に表現されているのです。

このように、戦闘やファンタジー要素の裏側にある“人間らしさ”を大切にすることで、作品全体の信頼性が高まり、見る側の心により深く残るアニメになっていると感じられます。

第2話は、そのキャラクター描写の丁寧さによって、視聴者が物語にぐっと引き込まれるきっかけとなる回と言えるでしょう。

主人公・ベリルの“謙虚さ”が生む人間味

『片田舎のおっさん、剣聖になる』の主人公、ベリル・ガーデナントは、第2話でもその“謙虚さ”が際立つ存在として描かれています。

彼は自らの剣術の腕前を「少しマシな程度」と評するなど、実力をひけらかすことなく、あくまで控えめに生きています。

しかし、その姿勢こそが、彼の人間味や魅力の源になっているのです。

現代のフィクション作品において、主人公が圧倒的な力を持ち、堂々と振る舞うキャラクター像が人気を博することも多い中、ベリルはまったく逆の方向性で存在感を発揮しています。

過去に数多くの弟子を育ててきた実績がありながら、それを誇ることもなく、むしろ弟子たちの成長を“喜び”として受け入れている点が印象的です。

このような姿勢は、年齢を重ねた者だからこそ持ち得る視点であり、多くの視聴者に安心感を与えています。

また、ベリルの謙虚さは決して“弱さ”ではなく、“自分の役割を理解し、今を大切にする強さ”の裏返しでもあります。

剣の腕を磨き続けた年月や、教え子との時間が彼の人格を形成し、その結果としての謙虚さが、彼の全行動ににじみ出ています。

誰かを出し抜こうとせず、名声に執着することもなく、ただ正しいことを選び取る姿には、深い共感と憧れを覚える人も多いでしょう。

この“謙虚な主人公”というスタイルは、物語の流れに緩急を与えるだけでなく、彼と関わる登場人物たちの感情をより鮮明に際立たせる役割も果たしています。

フィッセルやアリューシアが彼に見せる敬意や優しさも、ベリルが謙虚であるからこそ自然に成り立っており、人間関係の描写に説得力を持たせています。

ベリルの存在は、強さや成功だけでは語れない“生き方の美学”を体現しており、その謙虚さは今後の物語でも中心的なテーマとなっていくことが予感されます。

アリューシアの“強さと優しさ”の両立

第2話で大きくフィーチャーされたキャラクターのひとりが、レベリオ騎士団長のアリューシア・シトラスです。

彼女は若くして騎士団のトップに立つ実力者でありながら、その言動の随所に人間味あふれる優しさが見られます。

まさに、「強さと優しさ」を併せ持つ理想的なリーダー像として描かれている点が印象的です。

アリューシアの“強さ”は、剣技や戦術の腕前だけにとどまりません。

彼女は組織を統率し、部下の信頼を得ながら、厳しい任務にも毅然と向き合う精神的な強さを持ち合わせています。

一方で、過去に師事したベリルに対しては、今も変わらぬ敬意を抱き、言葉や行動でその想いを丁寧に伝えようとする姿勢が見られます。

このような彼女の在り方は、「ただの強い剣士」ではなく、「周囲と共に成長していける人物」として非常に魅力的です。

ベリルへの接し方には、かつての弟子としての真心がにじみ出ており、権威を振りかざすような態度は一切見られません。

その振る舞いからは、上に立つ者としての品格と、師弟関係を大切に思う純粋な情が感じられます。

また、アリューシアの優しさは感情だけにとどまらず、組織や未来を見据えた“選択”にも現れています。

騎士団にベリルを迎え入れようとする彼女の行動は、懐古ではなく未来志向の提案であり、「ベリルの教えを次世代にも伝えたい」という明確なビジョンに裏打ちされています。

その姿勢は、彼女が個人としてだけでなく、組織の指導者としても優れた資質を持っていることを示しています。

アリューシアのように、“強さ”と“優しさ”をバランスよく備えたキャラクターは、物語に深みを与える重要な存在です。

第2話では、その両面が見事に表現されており、今後の展開における彼女の役割にも大きな期待が寄せられる内容となっていました。

作画・演出面の魅力とクオリティ

『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2話では、物語の展開に加え、アニメーションとしての作画と演出の完成度も大きな見どころとなっています。

特に静と動のバランス、キャラクターの表情演技、魔術描写における光と色の使い方が印象的で、視聴体験を豊かにする演出が随所に光っています。

まず、キャラクターの表情や仕草に注目すると、ベリルの心の動きや戸惑い、フィッセルとの再会時の優しさなど、セリフだけでは伝わらない感情を細かく表現しています。

特に、アリューシアの回想シーンで見せた過去の眼差しと現在の強い意志のコントラストには、演出としての巧みさを感じさせます。

こうした繊細な描写は、登場人物の内面に寄り添った演出ができている証であり、作品の“情緒”を深める重要な要素となっています。

アクションシーンでは、剣技や魔術の動きが滑らかに描かれ、スピード感と重量感のバランスも取れています。

フィッセルの魔術と剣技を融合させた動きは特に目を引き、魔法陣の展開や攻撃の軌跡など、細かなエフェクトにも高いクオリティが感じられます。

また、“もうひとりの魔術師”が登場するシーンでは、緊張感を引き立てる光の演出や、背景の明暗のコントラストが効果的に使われ、視覚的にも印象深いものとなっています。

背景美術についても、田舎の風景や街の雑踏などが丁寧に描かれており、世界観への没入感を高めています。

人物と背景の馴染み方が自然で、場面ごとの空気感がしっかりと伝わってくるのも魅力のひとつです。

特に、ベリルとクルニが歩く街並みの描写は、温かみがありつつも活気を感じさせる印象的な演出でした。

総じて第2話は、視覚的な演出が物語をしっかりと支えており、アニメとしての完成度を引き上げる大きな要因となっています。

物語の内容だけでなく、映像の美しさや細部へのこだわりにも注目することで、より豊かな視聴体験が得られるでしょう。

フィッセルの魔術演出が美麗

第2話で特に目を引いた演出のひとつが、フィッセル・ハーベラーによる剣術と魔術の融合技の描写です。

彼女の戦い方は、魔術を戦術的に組み込みながらも、剣術の技と連動させた独自のスタイルであり、その演出が非常に美麗かつ魅力的に仕上がっています。

魔術の発動シーンでは、彼女の周囲に展開される魔法陣が流れるように出現し、複雑な紋様や光の軌道が、視覚的に緻密な演出として描かれています。

光の強弱や色彩の変化を巧みに利用したエフェクトにより、魔術の威力と神秘性が同時に感じられ、観る者の目を奪います。

この演出は、ただ派手なだけではなく、戦術としての意図も明確に伝わる構成となっているのが特徴です。

加えて、フィッセルの動きには剣士としての機敏さと魔術師としての集中力が同居しており、演出全体に“戦闘の美しさ”が漂っています。

剣を構えながら魔術を発動し、状況に応じて即座に行動を切り替えるそのスタイルは、視聴者にとっても非常に新鮮で魅力的です。

彼女の静かな表情の中に見え隠れする自信と余裕も、戦闘シーンの緊張感を高める要素として効果的に機能しています。

さらに、魔術の発動音や背景音との調和も見事で、音と映像が一体となって戦闘の迫力を高めている点も高く評価できます。

このような演出によって、フィッセルというキャラクターがただの“強い魔術師”ではなく、技と芸術を融合させた戦士として描かれていることがよく分かります。

作画・演出の両面から見ても、フィッセルのシーンは第2話における最大の見どころのひとつであり、シリーズ全体のビジュアルレベルの高さを象徴する内容となっていました。

表情や仕草から読み取れる心情の丁寧な描写

第2話では、登場人物たちの感情表現が台詞だけに頼らず、表情や仕草を通して丁寧に描写されている点が光ります。

これは、物語の深みを支える重要な演出のひとつであり、視聴者にキャラクターたちの心の動きを自然に伝えるための工夫が随所に施されています。

たとえば、ベリルがフィッセルと再会した際の反応は、驚きや懐かしさ、そして誇らしさといった複雑な感情が、わずかな表情の変化に込められています。

大きなリアクションを取ることなく、微笑と目の動きだけで感情を示す演出により、ベリルの内面が豊かに表現されていました。

このような静かな演技こそが、彼の人間味を強く感じさせる理由のひとつです。

アリューシアも同様に、ベリルを迎え入れる場面で見せる瞳の揺れや、語りながらもわずかに緩む口元など、過去の思い出と現在の使命が交錯する心情を細やかに表現しています。

また、回想シーンでは彼女が師に向ける視線の柔らかさが、現在の立場とは違う少女らしさを見事に演出していました。

クルニとのやりとりにおいても、ベリルの少し困ったような表情や、クルニの屈託のない笑顔がテンポよく描かれており、二人の関係性が言葉に頼らず伝わる構成になっています。

こうした“空気感”の演出があることで、キャラクターたちの距離感や信頼関係が自然と視聴者に伝わり、作品全体の温かさや信頼感を醸成しています。

このように、アニメーションとしての技術力が光るのは派手な戦闘シーンだけではなく、人物の内面を表す静かな演出にこそ、その真価が現れるといえるでしょう。

第2話は、まさにそうした“細やかな感情の積み重ね”によって物語を深化させた回であり、映像としても高く評価できる内容でした。

視聴者の感想まとめ

『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2話に対する視聴者の反応は非常に好意的で、SNSや主要なアニメ系ニュースメディアでも多くの感想が投稿・紹介されています。

特に注目されたのは、キャラクター同士の関係性の描写や、感情表現の丁寧さに関する声で、ベリルと教え子たちの再会シーンには感動を覚えたという意見が多く見られました。

アリューシアの回想シーンについては、「師弟の絆に涙した」「回想にこれだけ心を揺さぶられるとは思わなかった」といったコメントが目立ち、過去と現在を繋ぐ演出の巧みさが高く評価されています。

また、フィッセルとの再会に関しては、「魔術と剣術の融合がカッコよすぎる」「教え子の成長を見守るベリルの表情がよかった」といった、成長ドラマに共感する声が寄せられています。

さらに、“もうひとりの魔術師”が登場するシーンでは、「静かに広がる世界観に引き込まれた」「この先の展開が気になる演出だった」といった声があり、物語の奥行きや緊張感に対しても強い関心が示されています。

こうした反応からも、第2話は単なる導入回を越えて、登場人物たちの内面や関係性に深く踏み込んだ構成が、多くの視聴者にしっかりと響いたことがうかがえます。

また、作画・演出の面でも「背景の描き込みがすごい」「魔術エフェクトの表現が美しい」「細かい表情の描き方が丁寧」といった声が上がっており、技術面への評価も非常に高い印象です。

全体として、“静かに心を動かす物語”としての質の高さが、視聴者の満足度を高めているようです。

「教え子の成長に泣いた」「師弟の絆が熱い」と反響多数

第2話の放送後、SNSやアニメニュースサイトのコメント欄には、「教え子の成長に思わず涙が出た」「師弟の絆が本当に熱い」といった感情に訴える反響が多数寄せられました。

中でも、アリューシアがベリルへの想いを語る回想シーンには、多くの視聴者が心を打たれたようです。

「あの無垢な少女が、今は騎士団長になって恩師を迎えに来る展開が尊すぎる」「立場が変わっても、師を慕う気持ちがぶれないのが良い」といったコメントが印象的でした。

また、フィッセルの登場シーンについても、「弟子の成長を誇らしげに見守るベリルの表情が泣ける」「静かだけど熱い感情のやり取りにぐっときた」と、成長の軌跡と再会の感動に共感する声が多く見られました。

こうした視聴者の声は、ベリルが教え子に影響を与え、そして今はその教え子たちによって心を動かされるという物語の循環構造が、多くの人の心に響いた証です。

さらに、「ベリルの控えめな反応が逆にリアルで泣ける」「誰かの人生に影響を与えることの重みが伝わってきた」など、作品を通じて人生や人との関係性を見つめ直すような声も寄せられており、本作のテーマがしっかりと伝わっていることが伺えます。

第2話は派手な展開ではないものの、人の心に残る“静かな感動”が込められたエピソードであり、人間関係の温かさや時の流れによる変化を、視聴者それぞれの視点で受け止められる回となっていました。

魔術と剣術の融合への期待も高まる

第2話の中で特に視聴者の注目を集めたのが、フィッセルが見せた魔術と剣術の融合による新しい戦い方です。

これまで“剣は剣、魔法は魔法”というイメージが強かった本作の世界において、両者を自在に組み合わせるスタイルは新鮮かつ革新的なものであり、多くの視聴者が興奮と期待の声を上げています。

「剣と魔術の同時展開が想像以上にかっこよかった」「あの戦い方、もっと見たい!」「魔術が戦術の一部として進化してるのが良い」など、技術的な融合に魅了された感想が数多く見られました。

フィッセルが披露した魔術は、ただの補助技ではなく、戦いの主軸として成立しており、それを剣の技とシームレスに繋げることで、高度な戦術が成立している点が高く評価されています。

また、ベリルがそれを目の当たりにして驚きを隠せない様子を見た視聴者からは、「先生が知らなかった世界を弟子が見せるの、胸が熱くなる」「ベリルもこの融合にどう向き合っていくのか気になる」といった、今後の展開に期待する声も寄せられています。

この要素は、物語の戦闘面に新たな可能性を与えるだけでなく、ベリル自身の価値観や成長に関わる重要な鍵となることが予感されます。

第2話を経て、単に剣の達人としての物語にとどまらず、「多様な力とどう向き合うか」というテーマが浮かび上がってきたことも、多くの視聴者が次回以降を楽しみにする理由となっているようです。

剣術と魔術がどう融合し、どのように物語とキャラクターに影響していくのか──その進化の過程を見届けたいという声が、高まる期待感を物語っています。

片田舎のおっさん、魔術師に驚愕する|まとめ

『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2話「片田舎のおっさん、魔術師に驚愕する」は、単なるバトルや展開の連続ではなく、キャラクターの関係性と心情を深く掘り下げたエピソードとなりました。

アリューシアの回想により描かれる師弟の絆、フィッセルとの再会による教え子の成長の実感、未知の魔術師との遭遇によって広がる世界観──これらが静かに、しかし確かにベリルの内面を動かしていく様子が丁寧に描かれています。

派手な戦闘や急展開を抑えつつも、“物語の地盤”を固める大切な回として、キャラクターと視聴者の心の距離がぐっと近づいた印象です。

ベリルという主人公が持つ謙虚さや、彼を取り巻く人物たちの信頼と敬意は、単なるファンタジー作品の枠を超えた人間ドラマの厚みを感じさせてくれました。

また、演出面でも感情の機微や魔術の描写など、映像としての完成度が高く、視聴体験そのものの質が非常に高い回であったと言えるでしょう。

細やかな表情の変化や背景描写など、一つ一つの演出に作品全体への丁寧な姿勢が感じられます。

第2話を経て、今後ベリルがどう変わっていくのか、教え子たちとどう向き合っていくのか、そして魔術と剣術が交差するこの世界でどんな展開が待っているのか──その全てに大きな期待が寄せられる内容でした。

“片田舎のおっさん”の物語は、ここからが本当の始まりです。

この記事のまとめ

- アリューシアの回想から見える師弟の深い絆

- フィッセルの成長と魔術の進化に驚くベリル

- 未知の魔術師との出会いで広がる世界観

- 謙虚で誠実なベリルの人間性が際立つ

- 戦闘シーンの作画と演出の完成度が高評価

- 細やかな感情描写が物語の厚みを強調

- 視聴者からは師弟ドラマへの共感の声が多数

- 剣術と魔術の融合が今後の展開に期待を寄せる

コメント